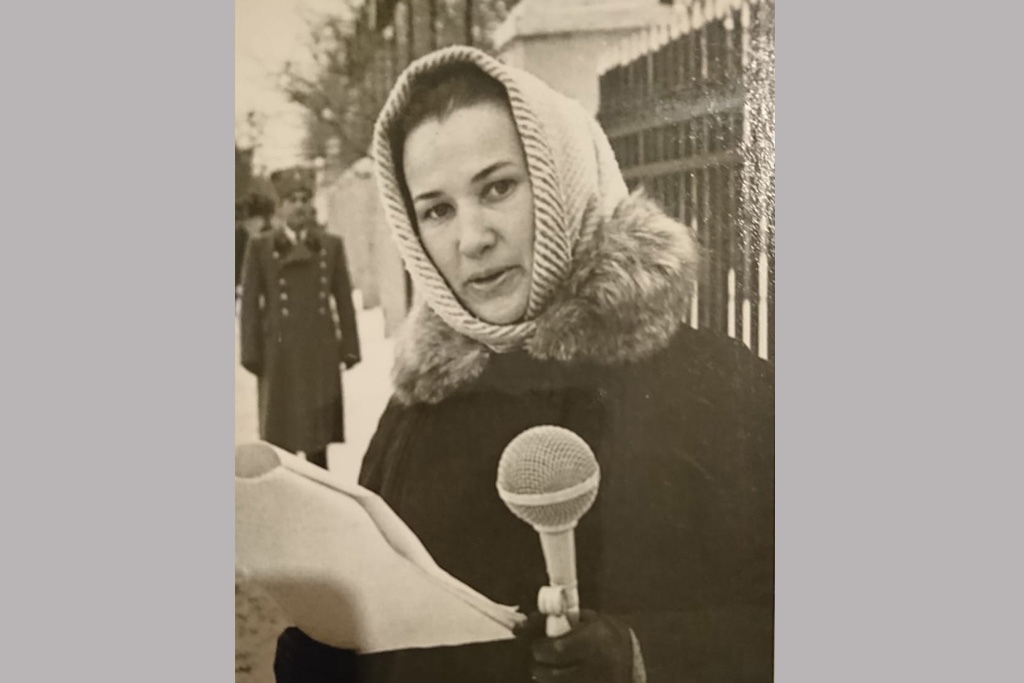

Ольга Ушанова: из крановщиц в звезды ТВ

Она стала популярной задолго до появления интернета и соцсетей. В 1960—80-е годы в Вологодской области Ольгу Ушанову знали без преувеличения все. Ведь тогда на телевизоре было всего две «кнопки», и местные новости люди узнавали из газет и от дикторов телеэфира.

Именно таким диктором была Ольга Ушанова. В интервью cherinfo она рассказала, как при зарплате в 110 рублей умудрялась выглядеть модно и почему тогда на съемки звали заводчан, а не высоких чиновников.

Ольга Ушанова родилась в деревне Пугино Кадуйского района. Родители были учителями: мама вела русский язык и литературу, отец — физику и математику. На телевидение попала случайно в 1959 году. Работала много лет в Череповце, затем в Ставрополе. Заслуженный работник культуры РСФСР. Отличник телевидения и радиовещания. Общий телестаж — 40 лет. Сейчас живет в Подмосковье, но на лето приезжает в родную деревню. В августе 2024 года первый диктор Вологодской области отметила 85-летний юбилей.

Как попала в Череповец и на ТВ

Схлопотала три тройки в школьный аттестат, поэтому поступать в вуз постеснялась. С рабочим стажем можно было поступить в институт вне конкурса, поэтому поехала в Череповец в техучилище № 4, где получила профессию крановщицы. После окончания училища меня направили в управление «Металлургпрокатмонтаж» под руководством Николая Сазонова.

В свободное время занималась в клубе строителей самодеятельностью, участвовала в драмкружке и вела праздничные концерты.

Руководитель драмкружка Владимир Десслер предложил пойти на конкурс дикторов. Сказал, что я фотогеничная, у меня хорошая память. Мама всегда учила говорить правильно, оберегала от деревенского говора. Еще я всегда с интересом слушала радио, знала всех дикторов, слушала, как они говорят.

На пробах руководитель телестудии Галина Мазанова дала прочитать статью из газеты и еще один текст, а затем стихи. На этом всё закончилось. Они молчали, а я стеснялась спросить. Только потом узнала, что в конкурсе участвовали около 200 человек.

Работала я на монтаже стана «2800». Как-то во время смены приехала машина, попросили спуститься с крана. И прямо в рабочей одежде отвезли в телецентр. Вокруг центра тогда были котлованы, а через ямы перекинуты мосточки.

Была запланирована передача о завершении строительства центра, а после неё должен был идти концерт лучшей самодеятельности города, репетиция которого проводилась в студии. Но на следующий день стало известно, что концерт отменили по техническим причинам. Начальник телецентра Лев Балин попросил меня провести передачу, на которую были приглашены строители и инициаторы стройки — заводчане и секретарь горкома партии Рудаков. Передача состоялась 26 сентября 1959 года.

Про работу в телецентре

Руководство заранее начало собирать команду студии. Пригласили сотрудников Ярославского телевидения, обещали им дать квартиры. А телецентру надо было тестировать оборудование и меня попросили каждый вечер вести передачи. В программе были художественные и документальные фильмы, киножурналы и киноконцерты.

В октябре 1959 года на студию пришло штатное расписание и меня зачислимли диктором-практикантом.

Я пошла к начальнику цеха увольняться с завода. Он не отпускал, говорил, что нужно работать, а танцевать потом будет время. Я дождалась приезда управляющего. Он сказал, что крановщиков найдут, а вот дикторов среди крановщиков найти сложнее, и подписал моё заявление.

Как искала контакт с телезрителями

Тогда в Череповце населения было не больше 100 тысяч человек, телевизоры были далеко не у всех. Во время живых концертов я видела зрителей, их глаза, реакцию, аплодисменты прилетали, когда еще договорить не успевала. А на телевидении говоришь непонятно кому.

Только потом, на курсах в Москве, объяснили, как выходить в эфир: нужно вспомнить надежного товарища, с которым хорошие отношения, и всё рассказывать как бы ему. И важно, чтобы это были не мама, муж или родственник, а человек со стороны. Тогда получится душевный контакт.

Тогда дикторы, режиссеры и операторы раз в пять лет должны были ездить в Москву повышать квалификацию. Сначала курсы были на Шаболовке, потом в Останкино. С нами занималась Ольга Высоцкая, другие дикторы. Начитывали на камеру новости, просматривали записи и говорили, на что обратить внимание. Так мы совершенствовались.

Как нас учила Ольга Высоцкая. Представьте, что перед вами фотоальбом. Вы внимательно рассматриваете фотографии, и у вас возникает к каждой из них своё отношение. Так и в выпуске новостей: каждая информация требует своего отношения к ней. Нельзя все информации читать одинаково.

Как училась выглядеть стильно на маленькую зарплату

У дикторов на местном телевидении были маленькие зарплаты, у меня было 110 рублей. Спасала мама — она была хорошей портнихой. Каждый лоскуток могла использовать, чтобы сшить мне кофточку или манишку. Еще помогала свекровь: покупала в Ярославле ткани и присылала в Череповец, потому что в ателье было очень дорого. Потом Москва начала выделять по 100 рублей на два года, чтобы сшить одежду. Но этого хватало на одну-две кофточки из ситца. На два года мало. Выходила из положения — использовала то, что было: сегодня шарфик, завтра платок, послезавтра жакетик, а затем другой платок. Однажды меня спросили, какая же у дикторов зарплата, раз они чуть не каждый день меняют одежду. Значит, мои уловки сработали.

Телевидение было черно-белым, поэтому ярко-красная помада смотрелась бы черной.

Прически я делала у одного и того же мастера на Ленина. Ее звали Валентина Стволина. У меня довольно тонкие волосы, но в то время в моду вошли шиньоны, парики, косы. И она делала мне пышные прически, используя весь доступный арсенал. Сначала я тратила на это свои деньги, а потом на прически начали выделять деньги, стало полегче.

Гримеров не было, но в Москве рассказали, что купить и как использовать. Руководитель телестудии Галина Мазанова не разрешала никакого грима. Говорила, что красота должна быть естественной. Телевидение было черно-белым, поэтому ярко-красная помада смотрелась бы черной. Одежда тоже должна была быть однотонной. Когда перешли на цветное телевидение, начали использовать хромакей. Поэтому нельзя было надевать, к примеру, синюю одежду — она сливалась с фоном, в кадре оставалась только говорящая голова.

Про ошибки и любимые передачи

У меня была хорошая память, я запоминала текст быстро. Но хотелось оторваться от букв и произнести всё, глядя прямо в камеру. Тут-то и случались ошибки. Опыта работы было мало, а текст нужно было читать осмысленно, как учила нас Ольга Высоцкая.

Больше всего мне запомнились передачи первых лет работы. Помню, приехала к нам актриса из Ленинграда, чтица Людмила Кайранская. Она читала стихи «блокадной Мадонны», известной поэтессы Ольги Берггольц. Перед началом мне дали прочитать текст о блокаде Ленинграда. Как вы знаете, это всегда очень тревожная тема. А её строки «Никто не забыт, ничто не забыто» стали лозунгом мемориала Пискаревского кладбища. Я не смогла сдержать эмоции, прослезилась и не дочитала последний абзац.

В наше время во всех выпусках новостей главными героями были металлурги и строители. Чиновники и начальство в эфире появлялись редко. Поэтому я и полюбила телевидение. Приятно говорить о людях, которые хорошо работают. Помню, приезжает коллега со съемок с завода, усталая, а глаза блестят. Рассказывает, с какими крепкими и хорошими людьми познакомилась.

У нас в студии был замечательный, доброжелательный коллектив. Когда я уезжала из Череповца, было очень трудно расставаться.

Как телевидение стало семейным делом

Мой муж, Рудольф Павлович, был оператором, тоже работал на телевидении, сначала в Ярославле, затем в Череповце. Здесь у нас и случился роман. Он говорил, что разглядел меня через камеру. Он был хорошим оператором, мастером своего дела.

Старшему сыну Максиму сейчас уже за 60. Он работает на корпункте НТВ в Пятигорске. С детства постоянно был на студии, учился в Ярославле в политехе, но увлекался фотографией.

В Ставрополь мы переехали в 1987 году. Перед этим мужа перевели в корпункт в Вологде, он работал в программе «Время». Потом перевели в Ставрополь, а я поехала следом. Там телевидения еще не было, так что я пошла на радио выпускающим редактором, а затем и диктором. Мне было уже 48. Там я проработала до пенсии, но и потом вела передачи и концерты по заявкам. Наработала 40 лет стажа!

Чего не хватает нынешним ведущим и журналистам

Всем, кто сейчас приходит в профессию или уже работает, пожелаю обращать внимание на культуру речи. Язык засорен модными словечками, неологизмами, которые не всем понятны, особенно старшему поколению. А молодежь, которой всё это близко, редко смотрит телевизор. Хочется, чтобы у ведущих настольной книгой был словарь ударений и чтобы они обращались к нему как можно чаще.

Обидно, что русский язык теряет свое величие. Не раз зрители жаловались, что многих журналистов понимать очень сложно: тараторят, не хватает грамотности. Но сейчас другое время, другой темп жизни. Тем не менее я считаю, что в эфир должны выходить только грамотные журналисты, обученные базовым вещам.

Семен Мануйлов